こんにちは、アシリパです。

今回は文章が苦手な人におススメしたい本を紹介します。

いきなりですが、文章を書こうとした時に、こんなことを思ったことはありませんか?

「何を書けば良いんだろう」「どうやって書けば良いんだろう」「この文章で伝わるのかな」

一方で、人の文章を読んだ時にこんなことを思ったことはありませんか?

「なにを伝えたかったのだろう」「読みにくいなぁ」

このように、文章に苦手意識や違和感をもってしまうのは、

文章を”書く目的”と”書くためのルール”が守られていないからです。

そこで本記事では、文章は”何のために書くのか”、また”書くうえでのルールとは何か”について、解説します。

ここを理解できれば、文章への抵抗感がなくなり、書くことが楽しいと思えるようになりますよ。

さっそく見ていきましょう。

作品情報

みんなが書き手になる時代の あたらしい文章入門

著者:古賀史健

古賀さんと言えば、ベストセラーの「嫌われる勇気」、「幸せになる勇気」の著者。古賀さんの本は、言葉の使い方や例え方が上手で、誰が読んでも内容をスッと理解できてしまうのが特徴です。私自身も、昔から古賀さんの本を愛読させてもらってますが、特に本書は、私が文章の書き方を一から学びたいと思って読んだ思い入れのある一冊です。読んだ当時は雷に打たれたくらい衝撃的な内容だったのを覚えています。ページ数が少ないので1時間程度でサクッと読めてしまうのも魅力の一つですね。

文章の目的は人を動かすこと

私たちは、なぜ文章を書くのか、書こうとするのかを考えたことはありますか?

それは、書くための理由ではなく”目的”があるからです。

おいしいラーメンを食べたというSNS投稿記事は、単に「美味しかったから」という理由ではなく、「この感動を人に伝えたい」という目的があるはずです。

取引先へのメールも、「上司に言われたから」という理由ではなく、送ることで「取引先と良好な関係を築きたい」などの目的が隠れているはずです。

このように私たちは、読者に「こうなって欲しい」、「こう思って欲しい」と思いながら文章を書こうとします。

そして、その目的が文章に込められることで、読者の心や考え方、行動までを実際に動かしてしまう、それが文章を書くということなのです。

そういった意味では、良い文章とは、”読者を動かす文章”といえます。

たとえば、おいしいラーメンを食べたという事実ではなく、「実際に食べてみたい!」と思わせることができれば良い文章です。

文章を書く段階で、内容に悩んでしまう方は、この文章で読者がどうなってほしいのか、どう思ってほしいのかの目的をハッキリさせることを意識しましょう。

※過去の記事で、文章構成の決め方について解説しています。

ご興味があればこちらもご覧ください。

書く目的にはシェア願望が隠れている

私たちは、読者に「こうなってほしい!」、「こう思ってほしい!」という目的があるから文章を書きます。

では、その目的や思いは、どこから来るのでしょうか?

それは、自分の心が動いたときに「この喜びを、この感動を、この思いをシェアしたい!」という気持ちからきます。

本書ではそれを”シェア願望”と呼んでいますが、人間だれしもこのシェア願望を持っています。

なぜなら人間は、生まれつき社会で誰かと繋がりたいという本能がそなわっているからです。

”人生が変わるほどの映画を観た”という感動も、”好きな人にフラれたという悲しみ”も誰かに聞いて欲しいと思う気持ちの裏には、このシェア願望が隠れています。

そして、その思いを人にシェアするための手段の1つが、文章というわけです。

文章は非言語コミュニケーションが使えない

しかし、読者としては書き手の一方的な思いや感情を、文章から強制的に押し付けられるというのは迷惑な話です。

たとえば、興味のない話を一方的に話してくる人に嫌悪感を抱いてしまうように、人間は自分の考えや行動が制限されると本能的に反発したくなる生き物です。

そのため、文章を読んで「つまらないなぁ」、「何言っているのか分からないなぁ」とつい思ってしまうのは当然のことなのです。

しかし、書き手としては、読者からそのような反発があれば、「いやいや、そういうわけじゃなくてこういうことなんだよ!」と言いたくなります。

ただし、それは、現実的に不可能です。

また、文章では、表情やジェスチャーや声のトーンなどの言葉以外の情報である非言語コミュニケーションが使えないため、文字以外で読者と意思疎通を行うこともできません。

では、非言語コミュニケーションが使えない文章では、どうやって自分の思いを読者に伝えることができるのでしょうか?

それは、”文章を論理的にして伝える”ということです。

論理的な文章にするための3つのルール

文章は、論理という手段を使うことで、読者へ自分の思いや感情を正確に伝えることができます。

ただし、論理的な文章を作るうえでは、いくつかのルールがあります。

そこで、ここからはそのルールについて、大事なポイントを絞って解説します。

ルール1:接続詞をたくさん使う

まず1つ目のルールが、”文章中に接続詞をたくさん使う”ということです。

実は接続詞には、文章を論理的にするという重要な役割があります。

たとえば、下の文章をみて、何か違和感を感じませんか。

企業のリストラが本格化し、日本の終身雇用制度は崩壊した。能力主義の浸透は、若手社員にとって大きなチャンスでもある。

-”引用:みんなが書き手になる時代の新しい文章入門 P136

この2つの文の間に接続詞を入れようと思っても、しっくりくるものがないのが感覚的に分かると思います。

一方で、こちらはどうでしょうか。

企業のリストラが本格化し、日本の終身雇用と年功序列制度は崩壊した。(しかし)これは同時に能力主義の導入にもつながる話だ。(もちろん)能力主義の浸透は、若手社員にとって大きなチャンスでもある。

-”引用:みんなが書き手になる時代の新しい文章入門 P154

接続詞を(鉤括弧)で入れてますが、スムーズに文章を読むことができると思います。

1つ目の例文と違うのは、終身雇用制度だけでなく年功序列制度にも触れています。

また、その崩壊が新たな評価制度の能力主義につながっていることも指摘しています。

そして最後には、そこでは若手社員にチャンスがあることを主張するという流れになっています。

2つ目の例文の方が圧倒的に読みやすいですが、これは単純に接続詞を入れて文と文の繋がりを確認し、修正しただけです。

1つ目の例文のように、前後の文に接続詞を入れてもつながらない場合は、その文章は支離滅裂になりかけています。

そうならないためには、文章を書く際に、文と文の間に接続詞が入るかどうかをチェックし、入らなければ文を軌道修正をしていくことが重要です。

これを行うことで文章は劇的に変わってきます。

接続詞という方向指示器

本書では、「文と文がつながっていないことは、車の方向指示器が出ていないことと同じ」と話しています。

著者によると、文章を書くことは”車のドライブ”に似ていて、文章を読むことは、読者が結末や主張という目的地に向かって、文という道路を走ることだそうです。

そのため、読者が曲がっちゃいけない道路で曲がってしまうと当然迷子になりますし、目的地までスムーズにたどりつけなくなると、走ることにストレスを感じてしまいます。

しかし、接続詞という方向指示器があれば、読者は道に迷うことなく目的地まで安全に辿り着けることができます。

たとえば、”しかし”という方向指示器があれば、「次は反対に曲がるんだ!」と分かります。

また、”そして”という方向指示器があれば、「そのまままっすぐ進むのか!」とも分かるはずです。

このように接続詞は、読者を安全に目的地まで誘導させるために大切な役割があります。

論理的な文章の中には接続詞が隠れている

論理的な文章では、必ずこの接続詞が隠れています。

したがって、文と文の間に接続詞を入れて感覚的におかしいと感じたら、そこの文と文は論理的につながっていない可能性があります。

たしかに、文章術の本の中には、接続詞はない方が良いと紹介している本もあります。

しかし、本書では接続詞は積極的に使うことをオススメしています。

なぜなら、接続詞を使うことは、支離滅裂な文章になるのを一旦回避できるうえに、論理的な文章かどうかを自分で判断すことができるからです。

文章の初心者はまずは接続詞を積極的に使うことを覚えておきましょう。

接続詞は積極的に使うこと。そして、接続詞を入れても文と文がつながっていないと感じたら論理的におかしい文章だと判断して軌道修正をすること

ルール2:文章の論理構造をおさえる

次のルールでは、文章を書く上で1番重要な要素である論理について解説します。

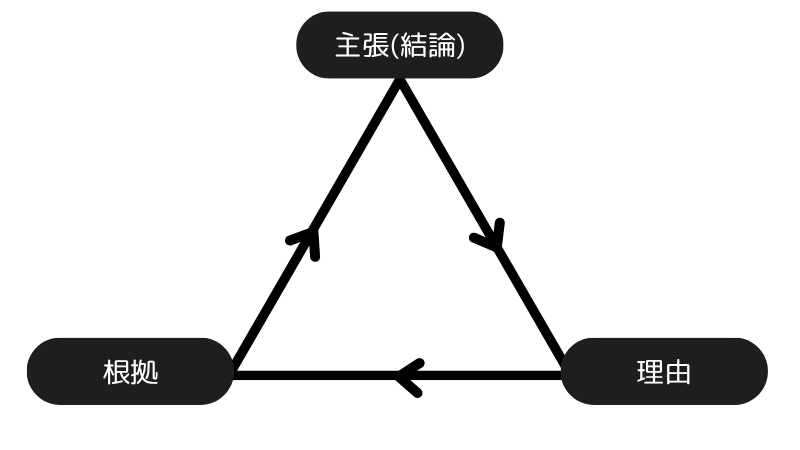

論理構造とは主張、理由、事実があること

そもそも論理とは何でしょうか?

それは、字面の通りで、”論”が”理”にかなっていることをいいます。

つまり、”論=主張”が、”理=理由”に支えられていることです。

そのため、論理的な文章とは、主張と理由が分かる文章といえます。

ただし、理由にはそれを裏付けるための事実(根拠)がセットである必要があります。

また、事実(根拠)は、数字や科学的エビデンスなどの定量的なものや、見聞きしたことや体験談などの定性的なものを使うことが一般的です。

たとえば、体に良いからとおススメされた薬が、単におススメだからと言われるよりも、科学的根拠があるからおススメと言われた方が納得できます。

このように、理由と事実は、セットで使って初めて、文章に説得力が生まれます。

論とは自分が主張したいこと

もちろん、文章とは読者を動かすためのものですので、一番重要なのは、論=主張です。

アシリパは今カレーを食べるべきだ

昨日のランチで食べることができてないし、ちょうど目の前にカレー屋さんがある

上の例文の主張は、”アシリパは今カレー食べるべきだ”です。

これが書き手の思いであって、読者に伝えたいことです。

しかし、主張の下の文だけでは、理由、事実がハッキリしていないため主張が弱く感じてしまいます。

【主張】

アシリパは今カレーを食べるべきだ

【理由】

なぜなら昨日のランチで食べ損ねて今もそのことを悔やんでいるからだ

【根拠】

今も目の前にあるカレー屋さんの前から離れることができないうえに、お腹の虫もひどく泣いている

一方で、例②では主張が理由と根拠(事実)で支えられているため、読者に伝えたい主張が強調されています。

このように、文章を書く際には、主張に理由と事実を組み合わせて、自分が伝えたいことを強調する必要があります。

これが文章を書くうえで守るべき重要なルールになります。

文章を書く際は、主張、理由、事実をセットで書くこと

ルール3:論理構造の型を使い分ける

論理的な文章とは何かがわかったら、最後にその書き方を解説します。

文章にはいくつかの型があって、書く題材や状況によってその型を使い分ける必要があります。

2つの基本の型

誰でも聞いたことのある文章の基本的な型は、序論・本論・結論と起承転結になります。

- 序論…テーマや主張とそれに至った背景や全体概要を説明

- 本論…その理由や主張の説明

- 結論…まとめ

- 起…物語の導入部

- 承…物語の展開部

- 転…物語の急展開

- 結…物語のオチ

一般的に、論文やビジネス文章では序論・本論・結論を、小説やエッセイでは起承転結の型を使います。

文章を書く際は、状況に合わせて型を使い分けることで、論理的な文章にすることができます。

小説的な文章と日常的な文章の考え方

本書によれば、世の中の文章は小説やエッセイなどの小説的な文章と、それ以外のビジネス文章などの日常的な文章の2つに分けられるそうです。

小説やエッセイ。一般的に起承転結の型が使われる。たとえるなら、石畳の路地のようなもので、読者はその道のりを楽しみ、心と頭で散策するような文章

ビジネス文書や小論文。一般的に序論本論結論の型が使われる。たとえるなら、高速道路のようなもので、読者は速く安全に目的地にたどり着くことが重要と考えるため意味ない回り道や渋滞を嫌う

これらは、どちらが良いとかではなく、読む状況によって変わってくるものです。

ただし、私たちが圧倒的に書く機会が多いのは、日常的な文章です。

社内のメールも、SNS投稿も日常的な文章です。

そのため、まずは序論本論結論の型を覚えるのが、論理的な文章を目指す一番の近道になります。

読者を惹きつける”起転承結”という型

文章の初心者は、普段から使う機会が多い、”序論本論結論”を覚えることが重要です。

しかし正直なところ、日常文すべてに序論で主張を話してから本論や結論で理由づけを行うことは、お堅いですし、面白みにかけるような気もします。

せっかく人に読んでもらうなら、もっと読者を惹きつけるような文章にしたくなります。

マンガや映画書籍は起承転結の転があることで、物語にグッと惹きつけられますが、序論本論結論の型ではそれができません。

日常文では、読者の大半がかなり早い段階でその文章が面白いのか、面白くないのかを判断して、読むか読まないかを決めてしまうからです。

そこでおススメしたいのが、起承転結を基本とした”起転承結”という型です。

この型は、”転”を”起”の次に持ってくることで読者を導入部分でグッと惹きつけます。

使い方としては、起という一般論を否定するように文章を展開します。

または、”転”に独自の仮説を入れ込みます。

起…甘いものはダイエットの大敵だと言われている(一般論)

転…でも、ダイエット中にケーキやドーナッツを食べても良い(一般論の否定)

承…(食べてもいい理由、客観的事実など)

結…我慢ばかりのダイエットでは長続きしないのだ

-”引用:みんなが書き手になる時代の新しい文章入門 P453

起…東京の人たちはとんこつラーメンの臭みを嫌う

転…でも、福岡に本店を置く「一蘭」のラーメンは別格だ(独自の仮説)

承…(おいしいと思う理由、客観的事実など)

結…とんこつが苦手な人ほど「一蘭」を食べるべきである

-”引用:みんなが書き手になる時代の新しい文章入門 P490

このように”起転承結”は、起は一般論で、転が主張として一般論に異論を唱えるように文章が展開します。

ですので、ポイントは、”起”でいかに月並みな一般論を持ってこれるかどうかです。

ここを意識できれば、序論本論結論よりもグッと引き込む文章にすることができます。

またこの型は、日常文だけでなく会社のプレゼンなどでも効果を発揮しますので、使える場面では積極的に活用していきましょう。

論文やビジネス文章では序論・本論・結論を、小説やエッセイでは起承転結の型を使う。書く機会が多い日常文では、起承転結を崩した起転承結の型で読者を惹きつける

さらに読者を惹きつけるテクニック

本記事で紹介できていませんが、本書には読者をさらに惹きつけるテクニックが、起転承結以外にもたくさん紹介されています。

その内容を少しご紹介すると、

- 当事者意識を持ってもらうために?を!に変える

- 読者に変わって文章にツッコミを入れる

- 文章の細部のミスに気を付ける

- 文章の引き算できない要素を考える

- ただ一人の読者を喜ばせるように書く

などです。

気になった方はぜひ本書をご覧ください。

本書を読んだ感想

ここからは、読了後の私個人の感想についてお話ししたいと思います。

文章術と営業の仕方は似ている?

本書を読み終えてまず感じたのが、文章術と営業の仕方は似ているなぁということです。

私は普段は営業マンとして、お客さんにモノやサービスを売る仕事をしていますが、

本書で紹介された文章術の目的やルールは、営業を行うなかで常に意識していることでした。

たとえば、お客さんに商品を紹介する際は、「単に買ってほしい」と思いを伝えるのではなく、「その商品がなぜ良いのか?」、「その根拠は何か?」を考えてから話すようにしています。

また、営業ですので相手に商品を買ってもらうことが目的です。

これらは、本書で紹介された内容と全く同じものだと読んでて思いました。

しかし同時に、普段のお仕事では当たり前にやっていることなのに、文章を書くことになると途端にできなくなってしまうのはなぜだろうとも思ってしまいました。

非言語コミュニケーションの要素もありますが、決定的なのは、本業に比べると文章を書く練習量が自分には足りていないということです。

文章の書き方も営業の仕方も論理的に考えるという点では、共通しているものですので、文章術の練習は本業のスキルアップに繋がる内容だと思います。

今書いている記事も書く練習だと思ってますので、ブログを中心に今後は書くことに時間を意識的に割いていきたいと思っています。

本書の読みやすさ

古賀さんの文章術のノウハウが紹介されていながら、さらっと読めてしまうほどにとにかく読みやすい一冊でした。

特に文章中で、何かに例える表現方法が秀逸で、抽象的なものを身近なものでイメージさせる力(確かに!と言わせる力)のすごさを感じてしまいました。

こんなわかりやすい文章をいつかはかけるようになりたいなーと思いつつ、本記事で紹介した内容を今後も反復しながら血肉化していきたいと思います。

※今なら「Kindle Unlimited」に登録することでこちらの本を無料で読むことができます。

<<読み放題サービスKindle Unlimitedの無料体験を試す>>

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

これからもブログの記事向上に向けて投稿を続けていきます。

コメント