こんにちは、アシリパです。

ブログをはじめて早2ヶ月が経ちましたが、人に記事を読んでもらいたい欲が徐々に出てきました。

ブログ運営はSEOが大事というのをなんとなく耳にしたので、試しに調べてみると内容がとても難しい。

そんな時にブロガーのヒトデさんが、初心者にオススメの書籍として本書を紹介されておりました。

読む前は、「記事を読んでもらうにはSEOを極めること!」と勝手に決めつけていましたが、読了後にはそれよりも”大事な考え方”を学ぶことができました。

本記事では、私のようなブログやSNSなどのライティング初心者が、文章を読んでもらうために身につけておくべき考え方やその実践方法についてお話しをしていきます。

作品情報

沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘

著者:松尾茂起

一見ギャグかな?と思うようなキャラとストーリー設定で、漫画のように読み進めることができます。

ページ数は約600ページほどありますが、ドキドキハラハラするストーリー展開を楽しみながら、Webライティングの基礎をしっかり学ぶことができる本になっています。

読んだ動機

ブロガーのヒトデさんがおすすめしていたから

良い記事とは”読み手に愛”がある記事

まず今回1番お伝えしたいのが、

読まれる記事を書くために重要なことは、”読み手への愛”

だということです。

いきなり突拍子もない表現をしましたが、愛とは”顧客起点”であることを言います。

普段、私たちユーザーがネット記事を読む理由は、今の悩みや困りごとの解決方法を知りたいからです。

今回の悩みは”記事を読んでもらう”ということですね。

解決方法が的確で見やすく分かりやすいうえに信頼できる記事は、ユーザーの心に刺さります。

また人気のある記事は、実際にそのような記事構成になっているかと思います。

しかし、そのような記事はもともとネットに存在しているわけではありません。

書き手が、解決方法を投稿し続けることで成り立っています。

人の悩みや困りごとは時代によってさまざまですし、その解決方法も変わってきます。

人気記事の書き手は「ユーザーはいま何に困っているのか?」、「何を知りたいのか?」、「伝えるために何をすれば良いのか?」を考えます。

そして、先回りして記事にすることでネットを介してユーザーの目に触れることになります。

つまり、良い記事とはユーザーのニーズを先に満たした記事とも言えます。

そのためには書き手が読み手の悩みや困りごとにどれだけ向き合っているのか、愛を持ってどれだけ考えているのかどうかです。

読まれる記事とは、悩みや困りごとの解決手段がしっかり伝わる記事

Googleは顧客起点

今では多くの方が、ネット検索にGoogleを使っているかと思います。

検索エンジンの市場シェアは、Googleが約9割ですので、ネット検索=Googleといっても過言ではありません。

そのGoogleですが、実はユーザーのニーズを満たすことを大切にした検索エンジンになっています。

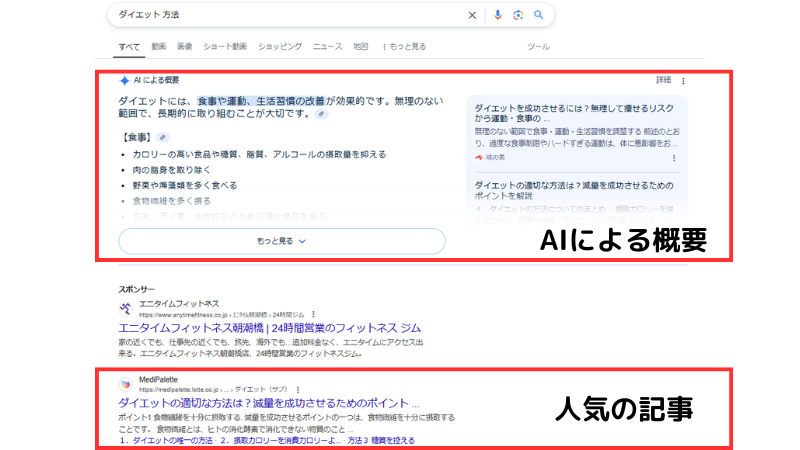

例えば、「痩せたい!」と思ってGoogleの検索窓に「ダイエット 方法」と調べるとします。

そうすると、人気の記事が上位に表示されるようになっていて、困りごとの解決方法が瞬時に分かるようになっています。

また、最近では検索上位に”AIによる概要”という表示機能が追加されて、さらに簡単に解決方法が分かるようになりました。

このようにGoogleは、ユーザーの問題解決のしやすさを追及しています。

なぜなら、そこには”Googleが掲げる10の事実”という考え方が根底にあるからです。

Googleが掲げる10の事実

Googleが掲げる10の事実の1つを取り上げます。

1.ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えてきました。新しいウェブブラウザを開発するときも、ホームページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。Google のホームページはインターフェースが明快で、ページが瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。

‐”引用:Google「Googleが掲げる10の事実」”

Googleは、私たちユーザーの利便性を大切にしていることがわかるかと思います。

この考え方に沿ったGoogle検索があるおかげで、私たちは悩みや困りごとの解決方法をネット上で瞬時に見つけだすことができます。

また、解決方法を瞬時に見つけるためには、検索画面の上位に表示される必要があります。

つまり、検索上位に表示される記事とは、Googleに評価された記事ということになります。

ユーザーに利便性がある記事は、検索画面の上位に表示される

SEOとは何か

Googleのような検索エンジンに評価されることを、SEO「検索エンジン最適化(Search Engine Optimizatio)」と言います。

SEOが成功することで、検索結果の順位が上がり記事が読まれやすくなったり、サイトへのアクセスが増えることもあります。

SEOの一例に、Webサイトの構造を変えることやWebコンテンツを見直すことなどがあります。

しかし、検索エンジンがGoogleである以上は、テクニックよりもGoogleが掲げる10の事実に沿って記事を書くことの方がSEOの本質となります。

読み手に愛情を伝える方法

これまでは、読まれる記事にするには、ユーザーのニーズを満たす=Googleに評価される記事を書く必要があるとお話ししました。

しかし、そのような記事を用意できても、読み手に実際に読んでもらわなければ意味がありません。

顧客起点になることも愛情ですが、”読み手への伝え方”も愛情です。

ブログやSNSの記事を最初から最後まで読む方は少ないかと思いますが、伝え方が変われば読まれる可能性が上がります。

ここからはその伝え方についての実践方法をお話していきます。

ポイント①:共感を誘発する

まず一つ目は、読み手が共感するような文章にすることです。

共感とは、相手の感情をまさにその通りだと感じることです。

そういった文章であれば、「この文章は自分に関係があるなー、読んでみよう!」と思えるはずです。

そしてそのためには読み手に感情をしっかり伝えてあげることが重要です。

「話し言葉」で感情表現を視覚化する

感情を伝えるのに効果的な方法は、「」(カギ括弧)を使うことです。

- 例①:今日はカレーの気分だなとアシリパは思った

- 例②:「今日はカレーの気分だな」とアシリパは思った

例②の方が感情表現が視覚的に伝わるかと思います。

また「!」「♪」「?」「・・・」などの感情表現を表す記号を入れることも効果的です。

- 例③:「今日はカレーの気分だな・・・」とアシリパが思った

読み手が思わず共感したくなる感情表現には、「」(カギ括弧)や感情表現記号を使って強調しましょう。

「」や記号などの感情表現方法を使って、読み手の感情を刺激する

話し手がどういう人間なのかを詳細に伝える

次に効果的なのが、”その感情が誰のものなのか?”という感情の発信者を明らかにすることです。

漫画や映画を見始めるとついつい没頭してしまうのは、主人公に感情移入をしてしまうからです。

そういった漫画や映画のなかでは、主人公がどういう人間なのかが詳細に分かるように描かれています。

文章においてもその考え方が当てはまります。

例①

オレは社会人2年目だ。

今度、取引先にて大事なプレゼンがある。

オレにとっての初めての大口案件につながるプレゼン。

「絶対にプレゼンを成功させる!」その気持ちで準備している。例②

オレは奈良県出身の社会人2年目の男だ。

高校時代、自分の将来についてボンヤリとしか考えていなかったオレは、まわりに流されるまま、とりあえず大学受験をし、兵庫にある私立大学に進学した。

そして、そんな大学での生活も何かを目標とするわけでなく、惰性で過ごし、気が付けば3年という時間が過ぎ去っていた。

やがて始まった就職活動。まわりの友人たちがいそいそと就職活動をするのに合わせて、オレもいろいろな企業にエントリーシートを出した。

しかし、大学時代にとくに目立った活動をしていなかったオレは、どこからも内定をもらえず、とにかく面接で落ちまくった。

その結果、書類選考で落とされた会社を含めると、50近い会社を相手に撃沈していた。

うまくいかない就職活動。やがてオレは就職浪人を決意する。

そんな中、オレに奇跡が起きる。

京都にある小さなWeb制作会社から内定をもらえたのだ。

就職浪人を覚悟して…(略)

オレに与えられた職種は営業。

毎日、3歳上の先輩とふたりで京都市内にある企業を回った。

基本は飛び込み営業だったので、断られて落ち込むばかりの日々だったが、先輩はそんなオレをいつも優しく励ましてくれた。

やがて、半年が過ぎ、先輩による教育訓練が終わった。

オレはひとりで営業することになった。

相変わらずうまくいかない飛び込み営業。

「オレって、本当にダメなやつだな・・・」そう思い、会社を辞めることを考えたある日、…(略)-”引用:沈黙のWebライティング P238

例②の文章は長いですが、例①よりも感情に共感できたかと思います。

感情の発信者に関する情報が具体的になればなるほど、その発信者の感情が伝わりやすくなります。

共感を誘発するためには感情の発信者に紐づく情報をできるだけ多く伝えるようにしましょう。

ブログやSNSでは、コンテンツ内で自己紹介をしたり、プロフィール欄を作るなどが効果的ですね。

感情の発信者が分かれば分かるほどに、共感されやすい

ポイント②:見やすさ分かりやすさにこだわる

文章は漫画や映像と違って、情報を脳内でイメージする必要があるため負荷がかかります。

また、スマホの小さい画面で記事を見る方が増えているため、読むのに苦痛にならないことが重要です。

見やすく、分かりやすい文章にするために、次のテクニックは効果的です。

- 改行と行間に気を配り、心地よいリズムを意識する

- 漢字とひらがなの含有率を調整する

- 「この」「その」「あの」などの指示代名詞を減らす

- 箇条書き(リスト表記)を使い、要点を整理する

- 情報をカテゴライズして整理する

- いらない言葉や表現はカットし、文章が不必要に長くならないようにする

- 感情表現を入れ、自分事化による共感を誘発する

- 文字のサイズや色、強調のルールに気を配る

- 区切り線や記号を使う

- 写真やイラストを挿入する

- マンガ的な演出を意識する

特に「1.改行と行間に気を配り、心地よいリズムを意識する」と「2.漢字とひらがなの含有率を調整する」は見やすさ、分かりやすさを意識するなかでは効果的です。

ここを変えることで文章の見た目の印象が大きく変わってきます。

スマホの小さい画面いっぱいに文字が並んでいたり、漢字ばかりの記事はなかなか読む気が起きませんね。

編集界隈では、漢字をひらがなにすることを”ひらく”と言いますが、ひらくことで字面に余白が生まれてパッと見の見やすさが大きく変わってきます。

どれだけひらくのかの明確な基準はありませんが、漢字とかなの文字率について以前記事を書いてますので、気になる方はこちらをご覧ください。

文章の見た目や伝え方を工夫して、読み手の負荷をなくす

ポイント③:論理的な文書を書く

記事に興味を持っても、内容自体が分かりにくければ最後まで読んでもらえるとは限りません。

伝えたいことがしっかりと伝わって、納得できて初めてその記事を最後まで読んでもらえる確率が上がります。

そして、そのためには論理的な文章にする必要があります。

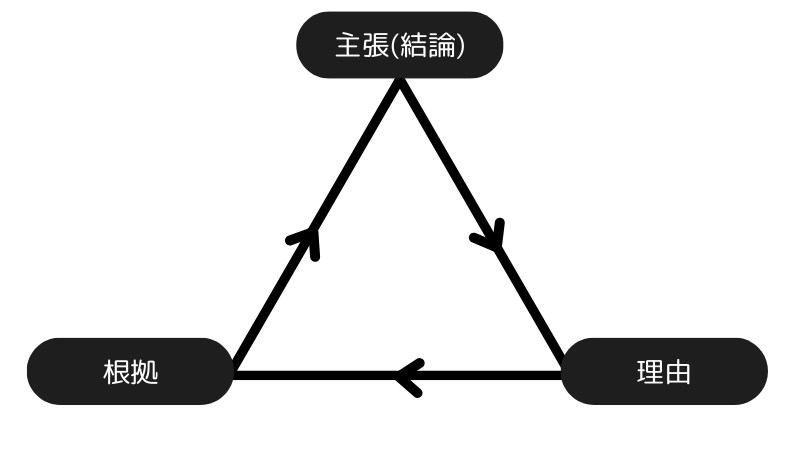

論理とは全員に共通する考え方の筋道のことで、これに沿って書くことができれば誰にでも内容が伝わるということになります。

具体的な方法は、「主張(結論)」「理由」「根拠」に沿って書くことです。

例①

アシリパは今カレーを食べるべきだ

昨日のランチで食べることができてないし、ちょうど目の前にカレー屋さんがある

例②

(主張)

アシリパは今カレーを食べるべきだ

(理由)

なぜなら昨日のランチで食べ損ねて今もそのことを悔やんでいるからだ

(根拠)

事実、目の前にあるカレー屋さんの前から離れることができないうえに、お腹の虫もひどく泣いている

例①では、「アシリパは今カレーを食べるべきだ」という理由が明確に書かれておりません。

ここでいう食べるべき理由が、「昨日のランチで食べ損ねた」、「目の前にカレー屋さんがある」だけだと説得力がない文章になっています。

一方、例②では、主張の理由とそれを支える根拠が明確に示されているため、なぜアシリパはカレーを食べるべきなのかに納得することができると思います。

このように読み手への伝え方として、共感や見やすさ・分かりやすさも大切ですが、論理という土台をまずはつくることが重要です。

この論理構造ができてはじめて、誰に対しても伝わる文章にすることができます。

論理的な文章を構成する3つの要素を意識して文章を書く

感想

はじめてのWebライティングの本でしたが、目からうろこの内容ばかりでした。

私がこれまで書いたブログ記事は、ネットで手探りで書き方を調べて執筆したものでしたが、本書を読むことでなぜこのような書き方が必要なのかが分かった気がします。

私なんかはまだまだのレベルですが、これからも記事を書き続けて伝え方をどんどん磨いていきたいです。

また余談ですが、今回テーマとして取り上げた”顧客起点”という考え方は、最近では特にビジネス界隈でよく聞くようになってきました。

スターバックスコーヒーやドン・キホーテなんかの企業は、まさにこの顧客起点でビジネスを大成功していますよね。

今やネットやSNSが普及したことで、国内に限らず世界中の方とコミュニケーションが取れるようになりました。

また、さまざまな価値観や考え方を毎日シャワーのように浴び続けることで、私たち自身もどんどん多様化してきています。

そんな中では、昔のように企業が売りたい商品を勝手に作って売るような考え方のビジネスモデルは通用しませんし、現にそれで成り立っている会社は多くはありません。

それよりかは一人ひとりの消費者に向き合ってニーズを満たしていくことが今の正攻法になっています。

ブログやSNSでの発信の仕方もその点は同じで、昔のように発信したいことを一方的に話すのではなく求められていることに沿って発信することが主流になってきています。

私自身ブログを始めたことで、「皆さんの悩みや困りごとは何か」、逆にその中の「私自身の悩みや困りごとは何か」を考える機会が多くなりました。

またそのような悩みや困りごとに対しての答えを、書籍から探しながら読むようになりました。

これからブログを続けていく以上は、このやり方はやはり正攻法だと思いますし、このブログを通して悩みや困りごとが実際に解決される時が来るならば嬉しいと思っています。

まとまりがない文章になってしまいましたが、要はこれからも読んでいただける方を意識してブログを書いていきますということです!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

これからもブログの記事向上に向けて投稿を続けていきます。

コメント